血液研究室

研究室概要

当研究室は昭和30年に発足し50年以上の歴史を有しています。その間、臨床に根ざした研究を行ってきており、鉄芽球性貧血やメイへグリン異常の本邦初の報告を行い、鉄代謝における先駆的研究も行ってきました。現在関連病院との共同研究を行い、希少血液疾患を対象とした一細胞RNA-seq解析や空間トランスクリプトーム解析などにより、病態解明・新規治療法の開発を目指しています。関連病院では造血幹細胞移植を含めた診療を行っており、多くの血液専門医を輩出しています。

研究内容

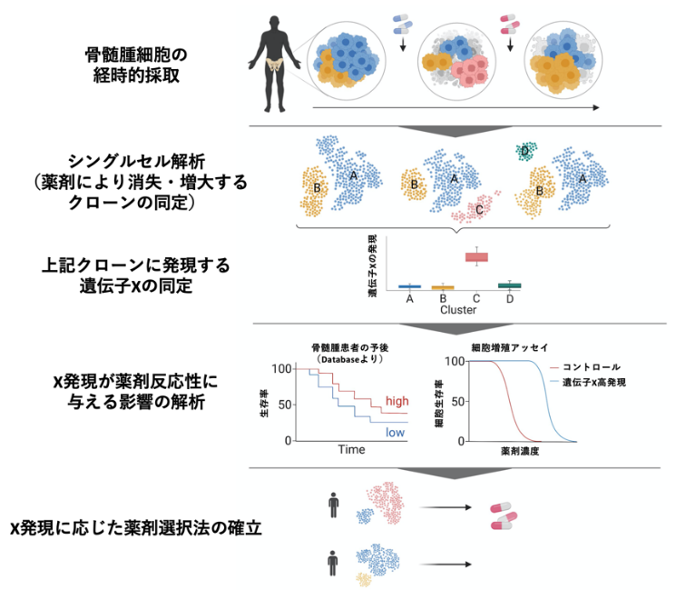

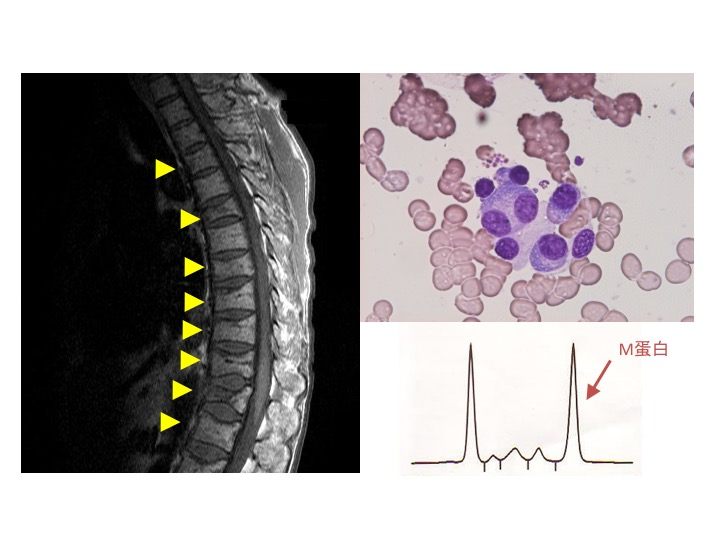

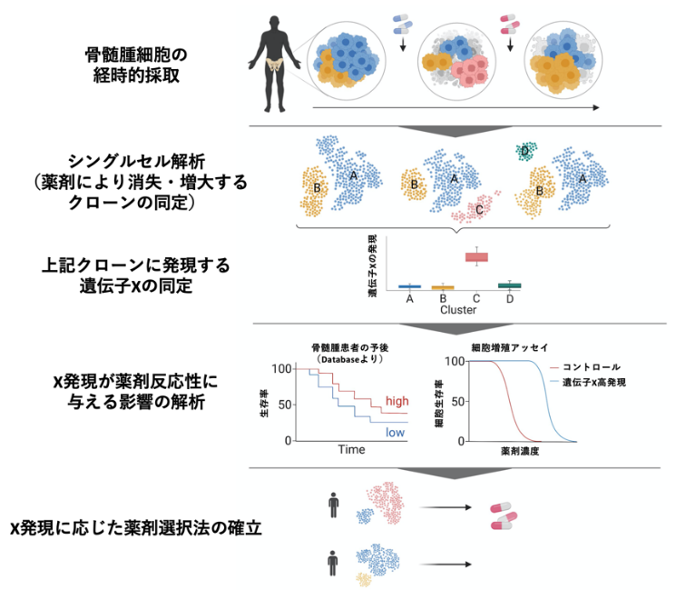

多発性骨髄腫における腫瘍内クローンの多様性に関する研究

多発性骨髄腫は形質細胞を起源とする難治性血液悪性腫瘍であり、近年新規薬剤が多数登場し治療成績は飛躍的に向上しました。しかし薬剤選択指標があまり確立されておらずエンピリックな治療が行われるため、無効な薬剤への暴露によりほとんどの症例で薬剤耐性が生じ、多くの症例で再発難治性となるため治癒は依然困難です。このため、薬剤選択指標の確立は喫緊の課題ですが、多発性骨髄腫は同一患者さん内でも不均一な集団で形成されているため、これまでの腫瘍全体を対象とした解析では原因遺伝子の同定が困難でした。そこで我々は、一細胞レベルでの遺伝子発現解析を行い、個々のクローンの性質を網羅的に解析することにより、薬剤耐性クローンを選別し、その責任遺伝子を明らかにしようとしています。またごく最近、既知の予後不良遺伝子を多数持つ悪性細胞集団を同定することに成功いたしました。今後はこれらの予後不良に関与する細胞集団における新たな標的分子を同定し新規治療薬の開発につなげることを目指しています。

診療内容

急性白血病

急性白血病は状況が刻々と変化する疾患であり、迅速な対応が必要とされます。そのため、血液所見から急性白血病を疑ったら、速やかに骨髄穿刺検査を行い、顕微鏡による形態観察、フローサイトメトリー、染色体分析、遺伝子検査などを駆使して、多面的な視点から診断・予後推定・治療方針決定を行います。特に、近年予後に関わる遺伝子異常が多数同定されており、既に治療方針決定のための重要な情報源として実臨床でも活用されてきています。

.png)

.png)

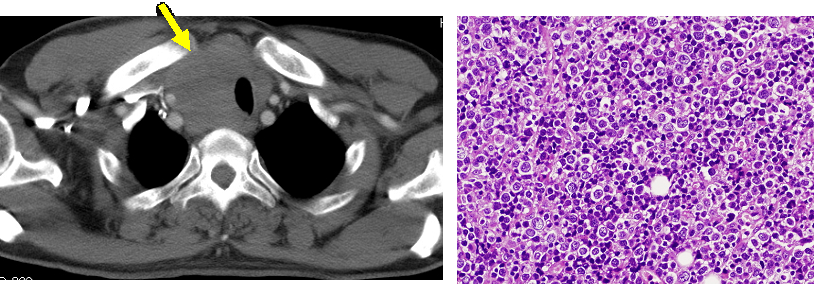

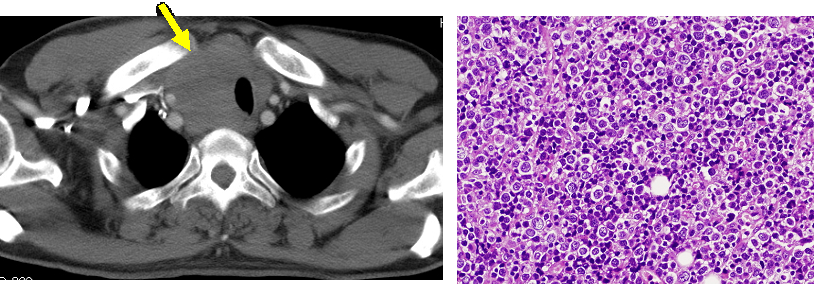

悪性リンパ腫

九州地方に多い成人T細胞性白血病/リンパ腫(ATLL)診療にも力を入れています。極めて予後不良な疾患であり、九州がんセンターでは予後改善のための新規免疫療法の開発にも注力しています。

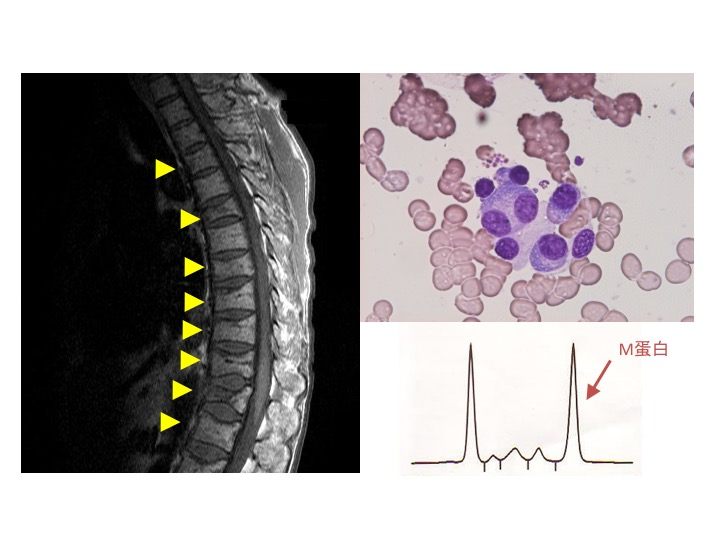

多発性骨髄腫

近年、プロテアソーム阻害薬や免疫調整薬などの新規薬剤の登場により治療成績の著しい向上が得られています。さらに抗体薬、二重特異性抗体(BiTE)、CAR-T細胞療法なども登場し、超大量化学療法である自家移植も組み合わせながら、長期生存を目指した治療戦略を立案しています。同時に、治療選択肢が増えたことにより、個々の患者さんの疾患状態、年齢、合併症、患者さんの希望などを考慮して、個別に最適な治療法を提案することも可能となってきています。

当研究室は昭和30年に発足し50年以上の歴史を有しています。その間、臨床に根ざした研究を行ってきており、鉄芽球性貧血やメイへグリン異常の本邦初の報告を行い、鉄代謝における先駆的研究も行ってきました。現在関連病院との共同研究を行い、希少血液疾患を対象とした一細胞RNA-seq解析や空間トランスクリプトーム解析などにより、病態解明・新規治療法の開発を目指しています。関連病院では造血幹細胞移植を含めた診療を行っており、多くの血液専門医を輩出しています。

当研究室は昭和30年に発足し50年以上の歴史を有しています。その間、臨床に根ざした研究を行ってきており、鉄芽球性貧血やメイへグリン異常の本邦初の報告を行い、鉄代謝における先駆的研究も行ってきました。現在関連病院との共同研究を行い、希少血液疾患を対象とした一細胞RNA-seq解析や空間トランスクリプトーム解析などにより、病態解明・新規治療法の開発を目指しています。関連病院では造血幹細胞移植を含めた診療を行っており、多くの血液専門医を輩出しています。

.png)

.png)